“Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza. ”

Stefhen hawking

L’euristica (dal greco εὑρίσκω, letteralmente scopro o trovo) è una parte dell’epistemologia e del metodo scientifico

che comprende un insieme di strategie, tecniche e procedimenti inventivi per ricercare un argomento, un concetto o una teoria adeguati a risolvere un problema dato. Nel linguaggio scientifico e tecnico, si dice di trattazione che, pur basandosi su leggi e procedure teoriche (differenziandosi in ciò dai procedimenti puramente empirici), utilizza anche, per semplicità o per l’impossibilità di eseguire una deduzione rigorosa, ipotesi e parametrizzazioni suggerite direttamente dai dati sperimentali (voc. Treccani).

Si deve a Herbert Simon l’introduzione del concetto. Il premio Nobel per l’economia coniò il termine satisficing, il quale denota una situazione dove persone che cercano soluzioni a un determinato problema si ritengono soddisfatte di risposte sufficientemente buone per i loro fini, nonostante queste soluzioni non siano realmente ottimizzate.

Gran parte delle euristiche sono state scoperte da Amos Tversky e Daniel Kahneman, vincitore quest’ultimo del Nobel per l’economia nel 2002 «per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza».

Il pensiero umano, spiega Daniel Kahneman, docente di psicologia a Princeton[1], funziona in base a due sistemi:

- il Sistema 1, o «pensiero veloce», inconsapevole, intuitivo e che costa poca fatica;

- il Sistema 2, o «pensiero lento», consapevole, che usa ragionamenti deduttivi e richiede molta più concentrazione, sequenziale, faticoso e deliberatamente controllato.

Nelle nostre azioni quotidiane siamo continuamente guidati dall’alternanza di questi due sistemi, spesso illudendoci soltanto di farci guidare dal Sistema 2, prendendo decisioni che riteniamo frutto di attente riflessioni. In realtà è il Sistema 1 a controllare la nostra vita per la maggior parte del tempo, anche perché il pensiero lento è «pigro» e si affatica presto.

Le euristiche sono quindi delle «scorciatoie mentali» che le persone mettono in atto in modo inconsapevole. Abilità acquisite dal cervello nel corso dell’evoluzione sono state utili per la sopravvivenza dell’uomo, perché in ambienti ostili le decisioni dovevano essere rapide ed efficaci; non c’era tempo di pensare. All’assalto di una belva si doveva rispondere con immediatezza e l’istinto era quello che veramente poteva salvarti, il che vale anche oggi, magari sostituendo alla belva un’auto pirata. Facendo parte di noi sono molto difficili da evitare, poiché talvolta ci accorgiamo (ma non sempre) di averle effettivamente applicate ai nostri giudizi solo a posteriori, quando ormai è troppo tardi per rimediare a un nostro comportamento sbagliato.

Nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana le decisioni euristiche si rivelano giuste e utili. Ma in situazioni più complesse, come un processo o un accertamento forense, le euristiche possono introdurre distorsioni del giudizio (bias) che danno luogo a interpretazioni errate. La psicologia cognitiva e le scienze del comportamento hanno proposto sottili definizioni, ma sostanzialmente le principali euristiche utilizzate per prendere delle decisioni sono quattro.

- Euristica della rappresentatività: è la scorciatoia utilizzata per classificare oggetti, individui, eventi. Essa impiega gli stereotipi e il criterio della somiglianza, mentre trascura altri fattori come per esempio il calcolo delle probabilità, di cui non si tiene conto, perché questo implica uno sforzo cognitivo. Dobbiamo fermarci a riflettere, dato che la probabilità di base è un concetto statistico attivato solo se lo si conosce, mentre la rappresentatività è euristica e «senza sforzo».

In un esempio proposto da Kahneman, nella metropolitana di New York noti una persona che legge il New York Times. Quale delle seguenti ipotesi è più probabile in merito all’ignoto lettore?

- È laureato

- Non è laureato

La rappresentatività deporrebbe per la prima ipotesi, ma non è detto che sia un’opzione saggia, perché dovremmo considerare seriamente la seconda visto che nella metropolitana di New York è molto più probabile incontrare persone non laureate che laureate.

I pregiudizi sono molto usati, perché ci permettono di evitare gli sforzi cognitivi. Inoltre, dato che l’essere umano non riesce a sopportare l’ansia di rimanere senza un’opinione (anche se i dati in suo possesso sono insufficienti o non si possiedono le necessarie conoscenze statistiche), si preferisce commettere degli errori piuttosto che sospendere il giudizio. In qualche modo ammettere semplicemente che «non lo sappiamo» ci appare una mancanza intollerabile, quasi una grave lacuna professionale, come se realmente dovessimo essere padroni di tutto lo scibile umano.

- Euristica della disponibilità: si tende a stimare la probabilità di un evento sulla base della vividezza e dell’impatto emotivo di un’informazione o di un ricordo, piuttosto che sulla probabilità oggettiva che esso si verifichi davvero. Gli episodi della vita, pertinenti con la previsione del fare e più emotivamente coinvolgenti, avranno un ruolo prevalente nel determinare la previsione. L’euristica della disponibilità, come altre euristiche del giudizio, sostituisce una domanda con un’altra e siamo inevitabilmente suggestionati dagli esempi che conosciamo. Un evento drammatico aumenta per un certo tempo la disponibilità della sua categoria. Un disastro aereo di cui parla la televisione per un certo tempo incrementerà la nostra percezione riguardo alla sicurezza dei voli, così come episodi di rapine in villa ci indurranno a stare più attenti e a chiudere a doppia mandata la porta di casa, prima di andare a dormire.

- Euristica affettiva: la formulazione del giudizio di valore di un bene è parzialmente determinata da una componente affettiva. Le persone attribuiscono un maggior valore ai beni in loro possesso rispetto ai medesimi disponibili sul mercato. Tendono a non volersene privare, al punto che la privazione è avvertita come una perdita maggiore di quella reale. Ciò ha un impatto soprattutto sulla percezione delle componenti di rischio di una situazione che vengono modificate. Si tende a sottovalutarle, per evitare di perdere il bene a cui si è affettivamente legati. In un altro esperimento, un campione di persone fu chiamato a esprimere opinioni nei confronti di varie tecnologie (industrie chimiche, automobilistiche, ecc). Si notò una sorprendente proporzionalità inversa tra la stima del beneficio e quella del livello di rischio. Quando erano ben disposti verso una tecnologia, gli intervistati affermavano che offriva grandi vantaggi con bassi rischi. Quando erano mal disposti pensavano ai suoi svantaggi e menzionavano pochissimi vantaggi. L’incapacità di essere guidati da una «sana paura» delle cattive conseguenze costituisce dunque una pericolosa carenza.

- Euristica dell’ancoraggio e aggiustamento (da anchor, ancora): se si deve dare una stima di probabilità di un evento, essa è sistematicamente influenzata da un termine di paragone. Questo tipo di euristica descrive la comune tendenza umana a fare troppo affidamento sulle informazioni disponibili nell’immediato, quando si cerca di prendere una decisione. L’uomo sembra utilizzare ogni informazione resa intenzionalmente disponibile nel processo della presa delle decisioni. Usa strategie di riduzione della distanza (mediazione) da quanto comunicatogli, anche se oggettivamente non pertinenti con il problema. Il seguente è uno dei tanti esperimenti che lo dimostrano [2]. A due gruppi di visitatori di un parco a San Francisco furono rivolti, separatamente, i seguenti quesiti:

- La sequoia più alta del mondo è alta più o meno di 365 metri?

- Quale ritenete sia l’altezza della sequoia più alta del mondo?

I due gruppi produssero stime medie molto diverse: 257 e 86 metri, con una differenza tra l’una e l’altra di ben 171 metri. L’informazione contenuta nella prima domanda aveva fatto da ancoraggio. Le risposte si erano attestate attorno a quel valore. A differenza della seconda domanda nella quale gli intervistati erano dovuti ricorrere al Sistema 2 e alle proprie conoscenze.

In senso più generale si può intendere per ancoraggio la tendenza a rimanere legato alle prime ipotesi. Senza valutare le evidenze che sono in contrasto, sia pur minime. «Il 99,9% di casi corretti è un numero basso» (Deming).

I comportamenti euristici sono frequenti nei giudizi, soprattutto nel settore della medicina, per la formulazione di diagnosi mediche [3], ma sono ormai conosciuti anche nel settore giudiziario [4].

Alcune di queste euristiche sono utilizzate, più o meno inconsapevolmente, quando esprimiamo giudizi sul nostro lavoro. Ma anche sulle qualità del nostro laboratorio, oppure quando presentiamo i dati di una perizia durante una testimonianza nel processo. Probabilmente qualche lettore ha già riconosciuto in queste euristiche dei riferimenti alle attività di genetica forense; si vedranno nel corso della trattazione.

Non mi riferisco dunque a comportamenti consapevoli, certamente stigmatizzabili. Ma per i quali queste pagine non faranno certo cambiare idea a chi intenda continuare a utilizzarli. La tentazione di utilizzare il paravento della scienza come mezzo per affermare tesi preconcette è ineliminabile. Un diavoletto che può diventare davvero cattivo consigliere, particolarmente pericoloso se nella disponibilità di chi dovrebbe fornire certezze alla giustizia.

Mi riferisco a quei comportamenti che fanno parte dello stile di vita di alcuni di noi. Questi sono in grado di procurare, appunto in modo inconsapevole, delle percezioni errate della realtà, attivando in modo prevalente il Sistema 1. Indubbiamente questi comportamenti possono essere corretti, qualora li si individui e lo si desideri.

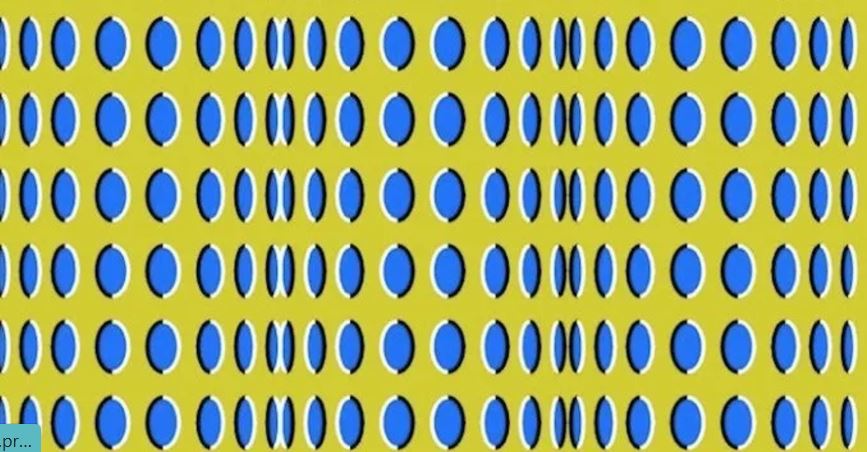

SITI DOVE VEDERE ILLUSIONI OTTICHE INCREDIBILI!

Illusioni ottiche 1 – Illusioni ottiche 2 – Illusioni ottiche 3

[1] Thinking, Fast and Slow, trad. di L. Serra, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2012.

[2] K.E. Jacowitz – D. Kahneman, Measures of Anchoring in Estimation Tasks, in Personality and social Psychology Bullettin (1995)21, 1161-1166.

[3] F. Elia et al., ‘‘First, know thyself’’: cognition and error in medicine, in Acta Diabetol (2016)53, 169-175.

[4] P. Felicioni, Prova scientifica, in A. Gaito et al., Digesto discipline penalistiche, VIII aggiornamento, UTET, Torino 2014, 611-643.