Quella dell’investigazione è, o dovrebbe essere, una scienza esatta e andrebbe quindi trattata in maniera fredda e distaccata.

Arthur Conan Doyle

Nell’ordinamento italiano, nella fase delle indagini preliminari è il pubblico ministero che rappresenta il dominus delle indagini. Il codice di procedura penale italiano, infatti, ha dato ampia facoltà alla polizia giudiziaria di svolgere attività investigative. E ha rimesso nelle mani del magistrato inquirente il potere-dovere di esercitare l’azione penale e di svolgere e coordinare le indagini.

La figura dell’investigatore avvezzo a dormire poco e male la notte, che mangia giusto per sopravvivere, privo di vita familiare, gravato in prima persona della responsabilità dell’indagine è quindi piuttosto irreale. Opacizzata da un lato dall’entrata in vigore del rito accusatorio e dall’altra dall’evoluzione dei mezzi tecnici della criminalistica, che paiono rendere sussidiaria la funzione del detective.

In realtà c’è ancora un enorme spazio per l’investigazione e per l’investigatore, che certo deve sviluppare un professionismo nuovo. Si tratterà di accedere alle enormi potenzialità che le tecniche oggi mettono a sua disposizione, oltre alle proprie doti indispensabili che sono il fiuto e l’intuizione.

A quel punto l’attesa del «cacciatore», del predatore sempre all’erta, anche quando sembra poltrire tranquillamente nell’ombra, ansioso di catturare la sua prossima vittima, diventa un’immagine perfetta [1]. È il mestiere di chi ha scelto di risolvere il crimine, lavoro complesso e certamente affascinante, che segue delle regole dettate dai nostri codici.

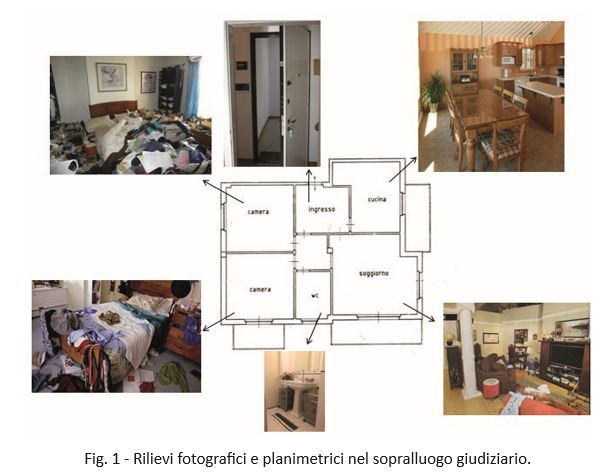

Un sopralluogo è un’attività che prevede la visita fisica di un luogo specifico per raccogliere informazioni, analizzare situazioni, valutare condizioni o preparare un intervento. Questo strumento è utilizzato in diversi ambiti, ognuno con obiettivi specifici. Nell’ambito criminalistico e per le investigazioni serve a congelare le fonti di prova, attraverso la descrizione e i rilievi, planimetrici, fotografici, descrittivi.

Il termine “investigazione” ha origini latine, derivando da vestigia (orma, impronta), richiamando la pratica ancestrale di seguire tracce per cacciare. Anche oggi l’investigazione si basa su tracce, come le impronte genetiche, fondamentali per risolvere casi complessi, inclusi i “cold case”. L’idea di “impronta” si è ampliata, includendo segni identificativi fisici (impronte digitali, dentarie, delle scarpe o dei pneumatici) e tracce tecnologiche. Tra queste anche le impronte elettroniche o informatiche, che rivelano le attività di un individuo.

Le indagini scientifiche, che si avvalgono di discipline fisiche e tecnologiche, si affiancano a quelle tradizionali, che si basano su movente, mezzi e opportunità. È essenziale integrare i due approcci, unendo la cultura investigativa tradizionale alle potenzialità offerte dalla scienza, evitando che uno soppianti l’altro.

L’investigazione si articola in diverse forme e finalità. Spazia da quella preventiva, mirata a raccogliere informazioni per impedire la commissione di reati, a quella inquirente, condotta dalla Polizia Giudiziaria su notizie di reato. Parallelamente, esistono investigazioni private e indagini difensive, introdotte dalla Legge 397/2000, così come forme di investigazione svolte anche fuori dal contesto istituzionale e condotte da criminologi.

[1] È l’immagine che Watson dà del suo amico Sherlock Holmes in L’avventura del piede del diavolo: «La bruciante energia che si nascondeva sotto l’aspetto flemmatico di Holmes trapelava chiaramente dal subitaneo cambiamento sopravvenuto in lui nel momento stesso in cui mise piede nell’appartamento. In un attimo, si fece teso e vigile, gli occhi brillanti, il viso deciso, tutto il corpo vibrante di attività. […] sembrava proprio un segugio che cercasse di stanare la preda» (M. Konnikova, Mastermind, pensare come Sherlock Holmes, Ponte alle Grazie, Milano 2013).