Quando si affronta il tema della biologia e genetica della cellula si deve ovviamente entrare in una dimensione lontana da quella dei nostri sensi, quella dell’invisibile e dell’ultrapiccolo. Fino alle dimensioni del decimo di millimetro il nostro occhio è in grado di intravedere i particolari, ma a dimensioni inferiori diventa impossibile. Lenti di ingrandimento e microscopi, manuali ed elettronici, consentono di esplorare questo straordinario mondo, ma anche questi non possono spingersi al di sotto di certi limiti.

I biologi molecolari non riescono a vedere l’oggetto dei propri accertamenti, il DNA. Non esiste quindi un «microscopio comparatore» per i profili genetici.

Che permetta di vedere le differenze tra due doppie eliche o tra due profili genetici, come si fa con i bossoli e le ogive.

Come verificare identità o diversità tra le cellule di una traccia e quelle dell’individuo che si sospetta averle lasciate? Si farà ricorso ad alcune caratteristiche fondamentali che interessano la biologia e genetica della cellula.

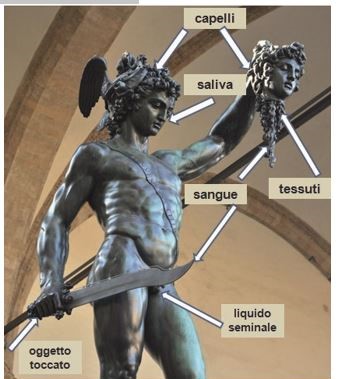

La prima è che praticamente ogni cellula contiene materiale genetico e la seconda che tutte le cellule di una persona hanno lo stesso identico DNA. Dovendo quindi confrontare una macchia di sangue, si potrà farlo con un qualsiasi campione acquisito dal sospettato (sangue, saliva, tessuti, ecc.).

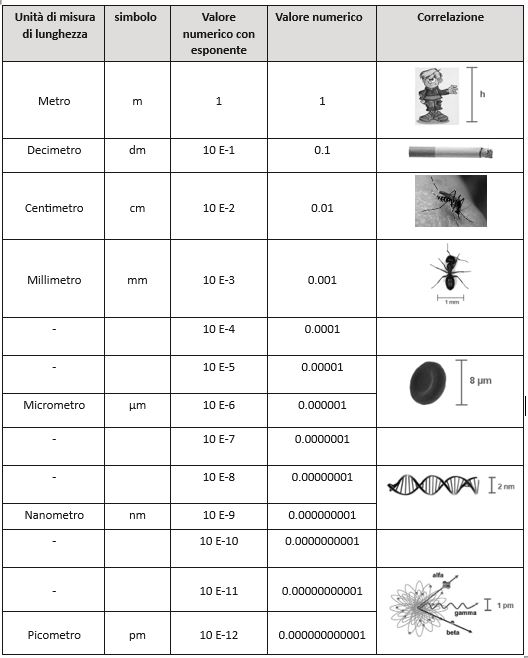

La tabella a fianco mostra le dimensioni di oggetti che ci sono in qualche modo familiari.

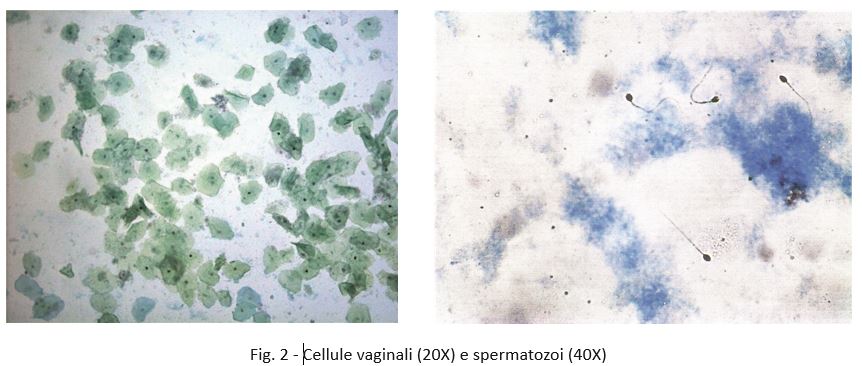

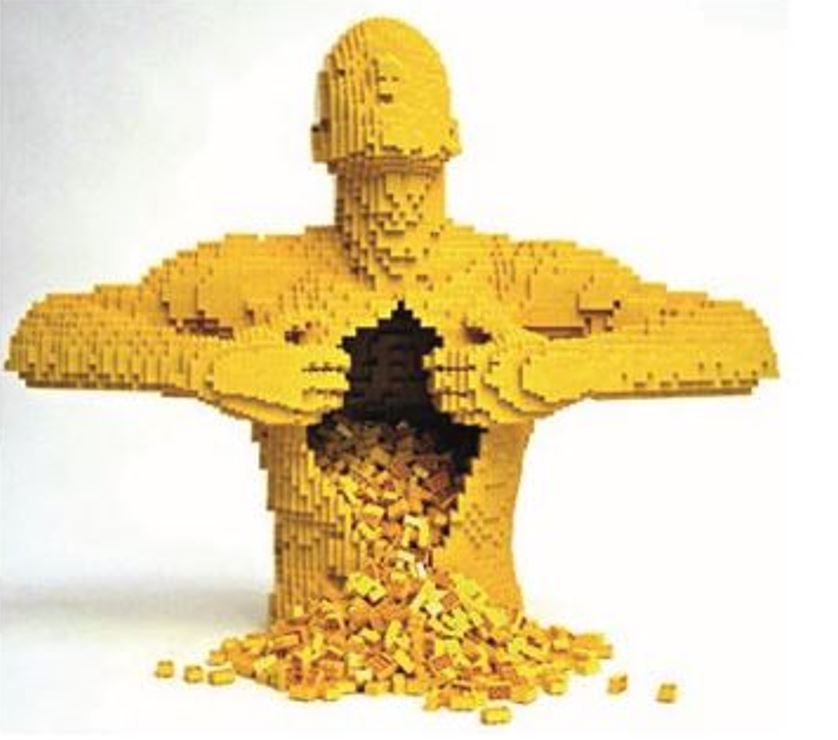

Animali e vegetali sono formati da cellule, i mattoni che costituiscono le unità base dell’architettura del corpo degli esseri viventi, con una grande varietà. Ne esistono infatti circa 200 tipi diversi nell’essere umano. Anche le dimensioni e la forma sono molto diverse a seconda del tessuto da cui provengono. La biologia e genetica della cellula divieneimportante riguardo la tipologia dei vari tessuti. Il gamete femminile, l’ovulo, ha per esempio una grandezza media intorno a 0.15 mm (150 µm). Il gamete maschile, lo spermatozoo, tra le più piccole, 3-5 µm, quindi circa 30 volte più piccolo del corrispettivo femminile.

I vari tipi di tessuto

Biologia e genetica riguardano qualunque tipo di tessuto. Le dimensioni delle cellule più rappresentate si collocano quindi tra 10 e 100 µm. Valori così piccoli che rendono intuibile come anche una traccia biologica molto esigua, possa contenere un grandissimo numero di cellule.

Qualunque tessuto può dunque essere utilizzato per le analisi del DNA, frammenti di muscolo, organi, ossa, denti. Questi due ultimi sono particolarmente utili qualora si vogliano determinare profili genetici su soggetti deceduti. Oppure su corpi che abbiano subito una degradazione biologica significativa.

E’ anche possibile analizzare preparati di tipo istologico, come inclusi in paraffina o addirittura singoli vetrini da microscopia utilizzati per biopsie, anche se colorati.

I resti di una persona cremata non sono invece utilizzabili per l’esame genetico. Le ceneri rimanenti (circa 4 kg, a dimostrazione di come il nostro peso dipenda in gran parte dall’acqua presente nelle cellule) contengono DNA completamente frammentato.

Le cellule si trovano all’interno dei fluidi biologici che fuoriescono dal nostro corpo. Le macchie rinvenute e prelevate nelle repertazioni sono idrosolubili, perché costituite da fluidi contenenti prevalentemente acqua, sostanze biochimiche e cellule. La saliva umana secreta dalle ghiandole salivari, costituita al 98% da acqua, contiene enzimi, elettroliti, batteri e molte cellule. Durante tutta la vita se ne produce così tanta da riempire due piscine!

Il liquido seminale è un altro secreto che contiene molti tipi cellulari, tra cui spermatozoi. L’oligospermia e l’azoospermia, rispettivamente riduzione e assenza di spermatozoi, sono fenomeni piuttosto diffusi che possono ridurre le quantità cellulari. Il fatto che il liquido seminale transitante nei dotti eiaculatori contenga comunque altri tipi cellulari, consente comunque di determinare profili genetici. Ciò anche su soggetti che siano privi di gameti maschili.

L’urina è un altro fluido che contiene cellule, in questo caso provenienti dall’apparato urinario, ma in quantità piuttosto modeste, come del resto le feci.

Biologia e genetica – la diagnosi di natura

In molte occasioni è fondamentale identificare l’origine biologica di un reperto, esame conosciuto come «diagnosi di natura». Esistono moltissimi metodi per distinguere tra di loro tipi cellulari con tecniche istologiche e istochimiche particolari che richiedono l’impiego di sostanze coloranti. Si deve trovare una sisntesi tra biolgia e genetica.

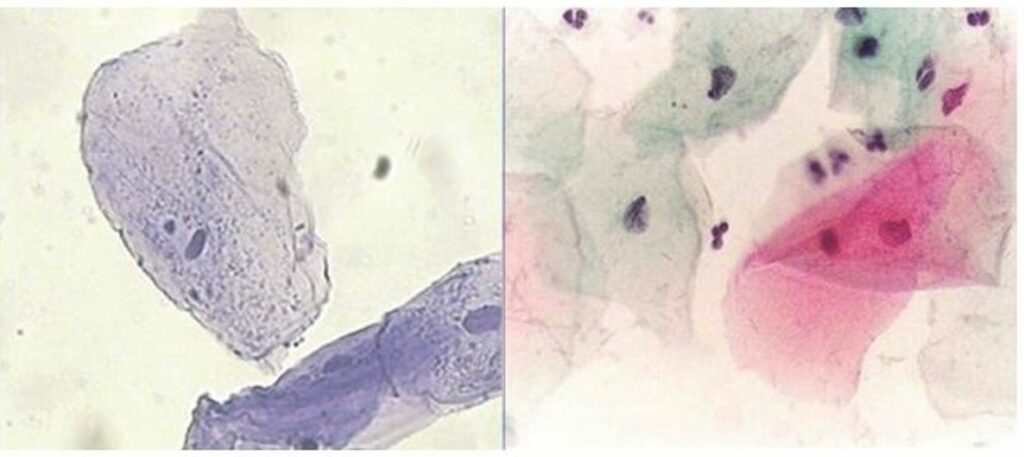

L’esame a fresco delle cellule e l’identificazione del tessuto di provenienza è possibile solo qualora vi siano differenze morfologiche rilevanti. Difficilmente si verifica nei casi reali. Per esempio, globuli rossi dei mammiferi si distinguono da quelli di uccelli, anfibi, rettili e pesci perché questi ultimi sono nucleati. Nei mammiferi sono privi di nucleo, negli individui sani. È però spesso difficile applicare queste tecniche, perché richiedono molte ore di lavoro per l’allestimento dei preparati. Cosa che mal si concilia con la necessità di effettuare analisi rapide. Inoltre una parte del campione viene comunque distrutto. In presenza di un reperto esiguo, si preferisce destinarlo alle indagini individuali, omettendo la fase analitica della diagnosi di natura.

Le interpretazioni dei dati citologici debbono essere poi valutate con attenzione. Per esempio, l’identificazione di spermatozoi su un reperto permette di confermare trattarsi di liquido seminale. Un risultato negativo non esclude tuttavia che si tratti di liquido seminale. Questi accertamenti debbono sempre essere documentati attraverso riprese microfotografiche e i vetrini utilizzati per fare diagnosi conservati con diligenza. Una cautela che parrebbe ovvia, in modo da consentire eventuali riesami futuri. Senza l’impiego di tecniche dedicate non è però facile identificare attraverso l’esame citologico preparati di diversa origine tissutale. Come per esempio differenziare cellule salivari da quelle dell’epitelio vaginale femminile o da quelle originate dalla pelle.

A sinistra cellule dell’epitelio buccale, a destra dell’epitelio vaginale. Colorazione con Cristman’s Tree.

Biologia e genetica della pelle

La pelle, o cute, è un tessuto continuo, appartenente all’apparato tegumentario. Parlando di biologia e genetica possiamo dire che essa composta da tre strati principali che, dall’esterno verso l’interno, assumono il nome di: epidermide, derma e ipoderma (o strato sottocutaneo). Il corpo umano ha una superficie compresa tra 1,5 e 2 m2 circa.

Si stima che siamo composti da 10-50 trilioni* di cellule che si formano dagli strati profondi del derma per raggiungere la superficie. Occorrono circa 27 mesi perchè il processo si ripeta. Arrivate all’esterno le cellule si induriscono e muoiono; quindi la pelle che vediamo e tocchiamo in realtà è costituita da strati cellulari non più vitali. Ogni minuto muoiono nel nostro corpo un centinaio di milioni di cellule che lasciamo cadere dal nostro corpo, senza accorgercene e senza che possiamo impedirlo. Anche se i numeri sono variabili, si stima che ogni giorno perdiamo circa 10 miliardi di cellule cutanee morte.

* Un trilione equivale a questo numero: 1.000.000.000.000.000.000 o 10 E+18.

Gli oggetti toccati

Alcuni studi hanno dimostrato che le cellule che depositiamo sulle superfici o sugli oggetti quando li tocchiamo sono parzialmente danneggiate. Tuttavia molte volte contengono dei nuclei isolati utili per la determinazione dei profili genetici [1]. Informazione da ricollegare al già ricordato principio di Locard. Due corpi vengono a contatto c’è sempre un trasferimento di materiale in un senso e in un altro. Vi sono alcuni studi nei quali è stata saggiata la capacità delle persone di lasciare proprie cellule quando vengono a contatto con una cosa. Si parla di buoni donatori (good shedder) e cattivi donatori (bad shedder), in dipendenza di quanto materiale ciascun individuo è in grado di cedere [2].

La suddivisione in categorie, però, non è così semplice. Ancora una volta biologia e genetica si intersecano fino a diventare indistinguibili. Non esiste un confine tra le due discipline. Studi più recenti sembrano dimostrare che le persone in grado di trasferire molto del proprio DNA siano in realtà relativamente rare[3].

Da queste osservazioni sperimentali si cerca di ricavare dati da usare nei casi pratici, per comprendere le possibili dinamiche di un fatto. Spesso tuttavia è difficile fare inferenze e le ricostruzioni di una parte processuale valgono tanto quanto quella avversa. Si generano in definitiva quei «legittimi dubbi» in grado di alimentare una generale incertezza nella ricostruzione del fatto storico. Non sempre la scienza può dare risposte assolute. L’intervento di euristiche inconsapevoli, se non di interpretazioni faziose, può determinare ricostruzioni completamente sbagliate circa la dinamica di un episodio.

Qualora vengano riscontrate tracce biologiche di una persona su una cosa è ragionevole pensare che vi sia stato un contatto con quel donatore. Si formula dunque un’ipotesi positiva di associazione, a meno che non possa trattarsi di un trasferimento secondario. Qualora gli accertamenti siano negativi, però, non si può escluderne con certezza l’utilizzo. Biologia e genetica non danno contributo in senso negativo.

Sono aspetti paragonabili solo in parte al tema delle impronte digitali. Se su una pistola si rinviene l’impronta del sospetto, questi effettivamente dovrà averla impugnata. Essendo in questo caso improbabile che un’impronta si trasferisca da un altro oggetto al calcio dell’arma (trasferimento secondario). Ma se non vengono rinvenute linee papillari utili, non si può certamente escluderne il nesso causale. Magari per il fatto che l’omicida ha indossato un paio di guanti prima di commettere il delitto.

Tessuti particolari: le formazioni pilifere

Le formazioni pilifere, indipendentemente dall’origine corporale, sono un altro tipo cellulare, il cui rinvenimento è frequente. I capelli sono quelli maggiormente rappresentati, per la loro abbondanza ed esposizione all’ambiente. E anche per il fatto che la caduta del capello è un fenomeno naturale. Si stima che ogni giorno perdiamo un centinaio di capelli. Certamente in determinati contesti trovare formazioni pilifere provenienti da altre parti del corpo potrebbe avere un particolare significato investigativo. Si pensi per esempio ai peli pubici.

I peli sono molto resistenti e non si degradano con il passare del tempo, tanto è vero che si ritrovano anche in reperti archeologici antichissimi.

Dal punto di vista morfologico peli e capelli sono formazioni epiteliali cheratinizzate, costituite da radice e stelo. La biologia e genetica della cellula riguarda anche questi tessuti, naturalmente. La radice è impiantata nel follicolo dermico con all’estremità il bulbo, che costituisce l’alloggiamento della papilla, organo produttore del pelo. Il fusto di un pelo non contiene praticamente cellule, che sono invece presenti nel bulbo, in quantità diverse a seconda dello stadio di crescita. Relativamente all’evoluzione dei peli si indicano generalmente tre fasi (cf. Fig. 6).

- anagen: corrispondente alla fase di crescita, quindi con un bulbo vitale ricco di molte cellule;

- catagen: la fase di involuzione, nella quale si assiste a una riduzione del volume cellulare;

- telogen: la fase nella quale il capello ormai è morto e presenta un bulbo pilifero atrofico, pressoché privo di cellule. I capelli che cadono spontaneamente sono in questa fase, quelli che di solito si trovano nei sopralluoghi.

Accertamenti di biologia e genetica di questi reperti hanno un tasso di positività intorno al 7%. Vi sono pubblicazioni che dimostrano come l’analisi diretta della singola formazione pilifera, può produrre fino al 20% di profili genetici completi [4].

[1] F. Alessandrini et al., Fingerprints as evidence for a genetic profile: morphological study on fingerprints and analysis of exogenous and individual factors affecting DNA typing, in J Forensic Sci (2003)48/3, 586-592.

[2] A. Lowe et al., The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, in Forensic Sci Int (2002)129, 25-34.

[3] M. Phipps – S. Petricevic, The tendency of individuals to transfer DNA to handled items, in Forensic Sci Int (2007)168, 162-168.

[4] R. Ottens et al., Successful direct amplification of nuclear markers from a single hair follicle, in Forensic Sci Med Pathol (2013)9/2, 238-243.