Poter dare certezza alle persone sulla realtà dei loro legami biologici, faciliti scelte consapevoli per il futuro. È per questo richiesto che entrambi i genitori siano disposti a effettuare l’esame, che altrimenti, se effettuato in modo unilaterale, rischia di accendere dissidi insanabili. Così i test di paternità e di familiarità devono essere effettuati con regole precise.

Le istanze sono aumentate, forse semplicemente per la facilità con cui si accede al test e per i costi contenuti. Del resto quello di conoscere con certezza il proprio genitore biologico è sempre stato un desiderio umano, ma davvero non mi stanco di sorprendermi di fronte alle situazioni più variegate che si presentano ogni volta. Chiamano molti padri dubbiosi perché vorrebbero portare ciocche di capelli di ignari fanciulli, madri con il pancione che non hanno trovato certezza nel ripercorrere nella loro memoria il periodo pre-gestazionale, nell’intento di capire chi poteva essere il padre del bambino che portano in grembo, suocere che accusano la nuora di essere stata moglie infedele. Qualcuno, più ardimentoso, si presenta direttamente in laboratorio chiedendo informazioni allo specialista, generalmente all’inizio della settimana, quando le richieste sono più numerose. Chissà, forse nel momento della rilassatezza lavorativa i pensieri corrono più veloci, alimentando il dubbio.

Poi ci sono gli accertamenti richiesti dal Tribunale che hanno ormai assunto un valore probatorio, confermato dalla giurisprudenza in più sentenze, tale da fornire ormai certezze ai giudici nei processi. In questi casi il valore affettivo dell’accertamento richiesto dalle parti processuali lascia lo spazio a richieste più pragmatiche, spesso di tipo economico.

Ne ho viste di tutti i tipi. Dall’uomo che a ogni gravidanza sottoponeva la moglie al test di paternità, che lei effettuava serenamente, perché «non si sa mai», a quello che nel reparto di maternità teneva in braccio amorevolmente la neonata, ben sapendo di non esserne il padre biologico, avendo effettuato il giorno prima il test genetico; alla donna che aveva tentato di ingannare un tribunale con un proprio profilo genetico falso, appositamente «confezionato» da un laboratorio di fiducia. Neo ho recentemente parlato nell’ultimo libro “Profili di Qualità”. A quella che si presentò in lacrime con un test veramente sbagliato con il quale il Tribunale dei minorenni avrebbe disconosciuta la paternità dell’uomo. Un errore di un laboratorio che avrebbe negato i propri diritti alla madre al bambino.

Naturalmente tutto ciò che si può fare, in laboratorio, è dare un servizio di qualità. Quando le persone decidono per l’esame sono già convinte di voler andare fino in fondo e certamente qualcosa si è incrinato in quella famiglia, forse in modo irreversibile.

I test di familiarità possono essere utili anche per indagini penali, nella fase investigativa per la ricerca dell’autore di un fatto, quando non si abbiano informazioni per l’individuazione di una persona.

Tornando all’aspetto tecnico, i marcatori studiati in genetica forense sono trasmessi secondo le leggi di Mendel, quindi ciascuno di noi possiede la metà del DNA autosomico della propria madre e la metà del proprio padre biologico.

Gregor Mendel (1822-1884) enunciò i suoi tre principi dopo aver compiuto una serie di studi pioneristici sugli ibridi di Pisum sativa formulando tre enunciati:

Legge dell’assortimento indipendente: gli alleli posizionati su cromosomi non omologhi si distribuiscono in modo casuale nei gameti.

Enunciato della dominanza: gli individui nati dall’incrocio tra due individui omozigoti che differiscono per una coppia allelica avranno il fenotipo dato dall’allele dominante;

Legge della segregazione: ogni individuo possiede due fattori per ogni coppia di alleli, uno paterno e uno materno. Quando si formano i gameti, i fattori si dividono e ogni gamete possiede uno solo dei fattori.

Così, in un tipico caso di accertamento della paternità, è possibile esaminare il profilo genetico della madre, del figlio o della figlia e del padre presunto verificando la presenza di entrambe le forme alleliche trasmesse dai genitori. Si tratta di un confronto tra numeri e, anche in questo caso, si parla di compatibilità o incompatibilità, valutazioni da cui si traggono i giudizi conclusivi riguardo ai legami biologici effettivi.

9.2.1. L’esclusione

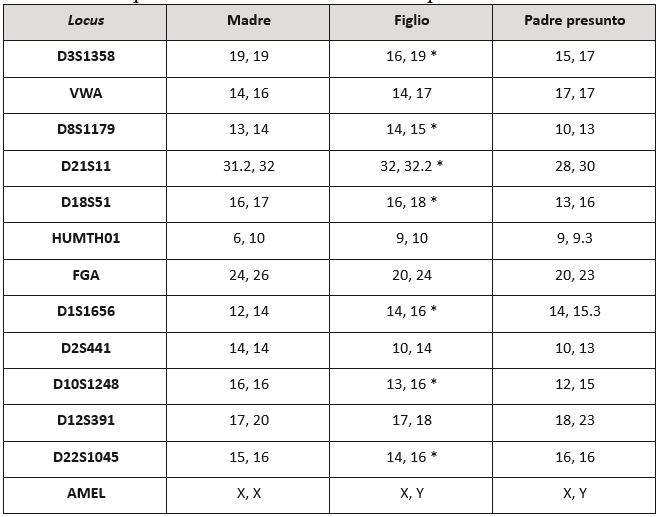

L’uso delle tabelle per trascrivere i risultati dell’esame è, anche in questi casi, necessario per i test di paternità e di familiarità. In un tipico caso di paternità si confrontano i profili della madre e del figlio e si ricerca, in quest’ultimo, per prima cosa l’allele di necessaria origine materna. L’altro allele deve essere stato trasmesso dal padre biologico e dunque si verifica se nel profilo del padre presunto questo allele sia presente. In caso negativo si registra una incompatibilità genetica.

Più in dettaglio, esaminando per esempio il primo marcatore: il figlio ha un allele 19 in comune con la madre che deve necessariamente aver trasmesso quella porzione di DNA, possedendola nella stessa conformazione sui due cromosomi omologhi. Nel figlio l’altra forma, l’allele 16, deve essere di origine paterna. Esaminando l’assetto genetico del padre presunto per quel marcatore si vede che egli non lo possiede, avendo due alleli, 15 e 17, differenti da quello del figlio. Si tratta di una incompatibilità.

Il confronto tra tutti i polimorfismi evidenzia sette incompatibilità tra figlio e padre presunto, cioè per altrettanti marcatori il soggetto in esame non possiede l’allele che il figlio ha obbligatoriamente ereditato dal proprio padre naturale. Tali incompatibilità vengono definite di primo ordine e sono le più importanti, perché ammettono eccezione soltanto per intervento di un importante, ma raro, fenomeno genetico: le mutazioni germinali.

Si tratta di eventi che avvengono con una frequenza piuttosto bassa (circa 1 su mille) ogni volta che le cellule germinali (cellule uovo e spermatozoi) subiscono divisioni. Così, in un tipico test di paternità può dunque capitare di individuare una singola incompatibilità genetica a un marcatore. Considerando un tasso di mutazione medio di 1:1000 e che per ciascun profilo genetico si esaminano quindici marcatori, si osserverà una singola incompatibilità ogni circa settanta test, anche se praticamente a volte la presenza di questi eventi è mascherata dagli assetti genotipici del trio in esame. In letteratura si trovano esempi anche di doppie incompatibilità in test di paternità, ma si tratta di casi rari.

Sulla base di queste considerazioni la comunità scientifica ha stabilito che la determinazione di almeno tre incompatibilità genetiche in un accertamento parentale porta all’espressione di un giudizio di esclusione, generalmente senza la necessità di accompagnare il dato da valutazioni statistiche, l’interpretazione delle quali è sempre comunque ostica per i giudici [1].

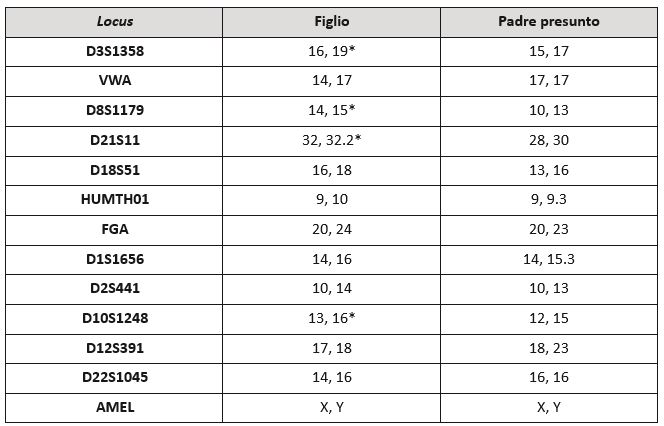

Tuttavia, a volte le cose possono complicarsi. Può accadere che a sottoporsi al test siano soltanto la figlia o il figlio e il padre presunto, in assenza della madre (esame cosiddetto motherless). In tali circostanze l’analista deve valutare i risultati senza il profilo genetico materno. Quindi non può che stabilire le eventuali compatibilità dal confronto dei profili genetici nelle due persone sottoposte all’esame. L’assenza del profilo materno determina una mancanza di informazione che conduce a una diminuzione dell’informatività dell’analisi.

La mancanza di informazioni genetiche determina un numero minore di incompatibilità genetiche. Utilizzando lo stesso esempio iniziale e rinunciando alle informazioni emergenti dal profilo genetico della madre, le incompatibilità si riducono da sette a quattro.

In questo esempio le cose non cambiano, perché il numero di incompatibilità rilevate (> 3) è sufficiente a esprimere un giudizio corretto di esclusione.

Tuttavia, quando il padre presunto è imparentato con il padre biologico (non esaminato) oppure quando la popolazione da cui provengono le persone in esame è ristretta, il numero di incompatibilità osservate diminuisce drasticamente.

Poetsch et al.[2] hanno dimostrato in un esame computazionale teorico coinvolgente 336 figli e 348 uomini non correlati, testati quali supposti padri biologici, un rilevante numero di coppie dove si osservavano 0, 1 o 2 sole incompatibilità genetiche (2,2% di tutte le comparazioni). Secondo lo standard tedesco che prevede l’impiego di dodici polimorfismi del DNA, questi risultati dovrebbero essere interpretati come attribuzioni di paternità. Con il risultato che nel 4% dei casi si sarebbero commessi errori di false attribuzioni di paternità.

In altri termini, particolare cautela deve essere adottata nei test di paternità nei quali manchi la madre. C’è una non trascurabile probabilità di false attribuzioni di paternità.

9.2.2 L’attribuzione

Certo, certissimo, anzi probabile.

Ennio Flaiano, Diario notturno

Nei casi di compatibilità è necessario fornire un’adeguata valutazione della sua significatività per esprimersi sui test di paternità e di familiarità. Più un allele raro è condiviso tra figlio/figlia e padre presunto, maggiore è la probabilità che proprio quell’uomo lo abbia trasmesso. Più è comune nella popolazione, più è probabile individuare altri possibili padri alternativi. Esaminando molti marcatori l’informatività aumenta.

Si usa calcolare il rapporto di verosimiglianza,uno strumento che, si è già visto nell’identificazione personale, permette di valutare ipotesi contrapposte.

PI (indice di paternità) = X/Y (X, fattore di segregazione; Y, frequenza del carattere trasmesso)

L’indice di paternità si può trasformare in “probabilità di paternità” una trasformazione algebrica della LR.

P (probabilità di paternità) = 1/(1+(Y/X)).

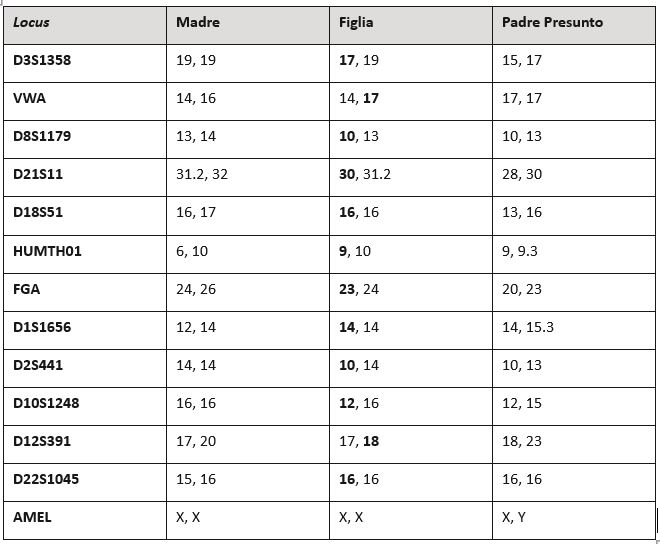

Nell’esempio riportato nella tabella a fianco sono indicati in grassetto gli alleli di necessaria origine paterna. Per esempio, per il marcatore D3S1358 la figlia ha ereditato dalla madre l’allele 19 e dal padre biologico l’allele 17, che ha una frequenza nella popolazione di 0,181. La probabilità che ha il padre presunto di aver trasmesso l’allele 17 è del 50%, in quanto eterozigote a quel marcatore. Così l’indice di paternità diventa:

PI = 0,5 / 0,17 = 2,9.

Ciò significa che il padre presunto ha 2,9 maggiori probabilità di essere il padre biologico di quella figlia rispetto a un qualsiasi uomo preso a caso nella popolazione, non a lui imparentato.

La valutazione dell’indice di paternità viene effettuata per tutti i marcatori esaminati; il locus dell’amelogenina non rientra nei calcoli. Le indicazioni del gruppo di lavoro SIGU suggeriscono, per confermare l’attribuzione di paternità, un valore di rapporto di verosimiglianza superiore a 10.000:1. In linea con normative di altre nazioni in alcune delle quali tale limite è però fissato dalla legge e non dall’indicazione di una comunità scientifica. Nella realtà, comunque, i casi ordinari di test di paternità effettuati con almeno quindici marcatori genetici superano sempre di diversi ordini di grandezza tale valore soglia.

Nell’esempio proposto l’indice di paternità risulta pari a circa 3.698.000. Ma il giudice del processo civile è poco avvezzo all’uso del rapporto di verosimiglianza, mentre è abituato all’uso delle probabilità [3]. In questi casi si deve dunque necessariamente ricorrere all’approccio probabilistico per la valutazione delle evidenze utilizzando l’approccio bayesiano.

Il calcolo della percentuale è reso semplice partendo dall’indice di paternità. Generalmente si assume una probabilità a priori equidistante dalle ipotesi alternative, altrimenti sono necessari calcoli più complessi [4]. Il valore di PI = 10.000:1 corrisponde per esempio a 99,99%, mentre nell’esempio sopra un PI = 3.698.000 corrisponde a una percentuale di circa 0,9999997 o, se si preferisce, 99,99997%.

L’affidarsi alle probabilità indubbiamente rappresenta un conforto. Per questo motivo normalmente si integrano le risposte con l’espressione di questo numero, nella notazione numerica (0,999999) o in quella, più rassicurante, percentuale (99,9999%).

Per un certo periodo vi era una raccomandazione dei Genetisti forensi italiani che caldeggiava l’uso della notazione numerica nella presentazione di un test di paternità. Così mi è capitato di depositare perizie indicando le percentuali in notazione numerica, con tanto di dettaglio di spiegazioni, come suggerito nelle raccomandazioni. Ebbene, lette le relazioni diversi giudici mi hanno chiesto integrazioni. Nella relazione «non c’era la percentuale di paternità», evidentemente non dando alcun valore alla notazione numerica. Quel 99,99% in qualche modo fa star tranquilli, rassicura. Questo valore è effettivamente sufficiente? Riferendosi alle soglie, la risposta non può che essere affermativa e naturalmente tutto dipende dal quesito proposto, quasi sempre oggetto della richiesta del committente.

In senso più generale non si dovrebbe però mai dimenticare il contesto nel quale viene effettuato l’accertamento. Le eventuali altre ipotesi alternative, il numero e il tipo di marcatori utilizzati e la conoscenza autentica di dati di popolazione relativi alle frequenze alleliche, il valore di indice di paternità effettivamente raggiunto nell’accertamento. Nella pratica, invece, i genetisti forensi non possono che attenersi a una sorta di «euristica della ricerca soddisfatta». Ho trovato ciò che cercavo (la risposta al quesito) e mi fermo.

Qualche volta gli esami richiesti possono essere più complessi, per esempio in caso di paternità o di parentela in assenza di discendenti, perché deceduti o comunque non disponibili, oppure per verificare parentele diverse che non la sola paternità. Per risolvere queste controversie genetiche, si debbono porre a confronto due o più alberi genealogici, a seconda delle ipotesi proposte, prospettando di valutare quale sia quella più probabile, esaminati i dati genetici disponibili.

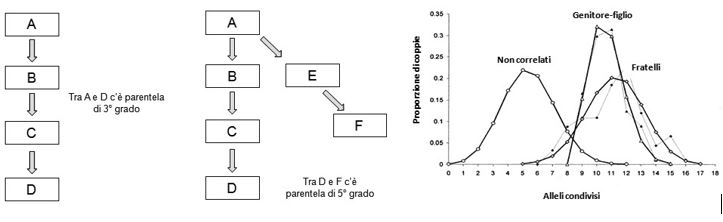

Questi «accertamenti indiretti» sono possibili, perché il DNA viene trasmesso secondo regole di trasmissione note, anche se le percentuali di materiale biologico ereditato diminuiscono allontanandosi nei gradi di parentela, allorché aumentano il numero di atti fecondativi intercorsi tra gli individui presi in considerazione. Poiché a ogni generazione la probabilità di trasmissione di un gene è del 50%, i gradi di parentela sono espressi in frazioni di unità.

Il fatto che parenti condividano una maggiore quantità di DNA rispetto a persone non correlate, è un’evidenza che traspare dalle somiglianze somatiche. L’evidenza massima è nei gemelli identici. Dal punto di vista strettamente molecolare, se si confrontano i profili genetici di marcatori autosomici di parenti con quelli di individui non correlati, si noterà che il numero di alleli condivisi aumenta nei primi rispetto ai secondi, e aumenta di più quando è maggiore il coefficiente di parentela.

È avvalendosi di queste peculiarità di trasmissione del DNA che è possibile effettuare accertamenti di paternità indiretti. Si evita così di procedere all’esumazione di un padre presunto deceduto.

Il coefficiente di parentela è un altro parametro utile per verificare quanto DNA è trasmesso tra parenti. È semplicemente espresso dalla formula R = (0.5)n, dove n indica il numero di generazioni e rappresenta la percentuale di geni trasmessa. Alla 5a generazione, per esempio questo valore è piccolo, intorno appena al 3%

Può però accadere che non vi siano altre concrete possibilità. Quando il de cuius sia stato cremato non è possibile procedere altrimenti. Il DNA viene completamente distrutto dal processo di cremazione a causa delle altissime temperature. Generalmente, potendo analizzare un elevato numero di marcatori genetici e avendo a disposizione più soggetti certamente imparentati, gli accertamenti indiretti riescono a fare chiarezza sui suoi legami familiari.

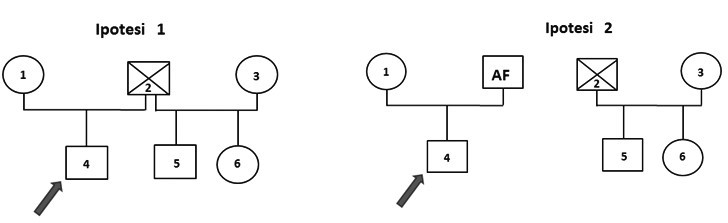

Si vuole determinare se un uomo (4) sia il figlio naturale di un altro uomo (2) deceduto e i cui resti sono stati cremati. Si valutano due ipotesi alternative, mostrate nei seguenti pedigree: il padre presunto (2), ha due figli legittimi (5 e 6), un maschio e una femmina, concepiti con la relazione con una donna (3).

Nella prima ipotesi l’uomo 4 è effettivamente figlio biologico di 2, mentre nella seconda ipotesi l’uomo 4 è figlio di un altro padre sconosciuto (AF). Il test genetico può essere affrontato con l’esame soltanto di alcuni dei soggetti indicati, ma certamente l’efficacia sarà maggiore quante più saranno le persone introdotte nel test genetico, compresa la madre del ricorrente (1).

Le valutazioni pongono a confronto ipotesi contrapposte, utilizzando approcci computazionali e probabilistici, mediante il rapporto di verosimiglianza. Valutazioni di ipotesi alternative calcolate per valutare quanto è più probabile un pedigree rispetto a un altro.

Come regola generale, più sono le persone disponibili per il test e più strettamente sono correlate con il padre presunto, maggiormente informativi saranno i risultati.

In alcuni casi si può ricorrere anche all’uso di tutti gli altri marcatori di polimorfismi del DNA, Y-STR, X-STR e mitocondriale, oltre ad altri tipi di polimorfismi puntiformi (detti single nucleotide polimorphism SNP) da utilizzarsi a seconda delle circostanze.

3.2.3. L’inconclusività

Anche nei test di paternità sono possibili risultati non definitivi per fattori diversi, tra i quali materiale genetico degradato o scarsità di soggetti da esaminare, negli esami indiretti. Avendo comunque reperti cospicui si possono ripetere gli accertamenti diverse volte, fino a raggiungere la qualità richiesta nel metodo di lavoro. La raccomandazione del gruppo di lavoro della SIGU definisce inconclusivo qualsiasi risultato che generi un rapporto di verosimiglianza compreso tra 1:10.000 e 10.000:1.

[1] A questo riguardo le raccomandazioni della SIGU suggeriscono di introdurre una valutazione statistica anche nei casi di esclusione, riferendosi all’articolo di Ch. Brenner, Multiple mutations, covert mutations and false exclusions in paternity casework, in Progress in Forensic Genetics (2004)10, 112-114. Eds. Doutremépuich, Morling, Elsevier Science B.V.

[2] M. Poetsch et al., The problem of single parent/child paternity analysis. Practical results involving 336 children and 348 unrelated men, in Forensic Sci Int (2006)2, 98-103.

[3] E.M. Catalano, Logica della prova, statistical evidence e applicazione della teoria della probabilità nel processo penale, in Diritto Penale Contemporaneo (2013)4.

[4] I.W. Evett – B.S. Weir, Interpreting DNA Evidence: Statistical Genetics for Forensic Scientists, Sinauer Associates Inc. 1998.