Ai fini probatori, è spesso indispensabile l’identificazione della natura del reperto biologico attraverso la cosiddetta «diagnosi generica». Si tratta di quella fase nella quale viene identificata la tipologia del materiale biologico da sottoporre all’accertamento. La definizione dà l’impressione di un test «fatto quasi per fare», il che non rende giustizia all’importanza dell’accertamento. Conoscere ciò che si sta analizzando è molto utile, almeno per un paio di motivi.

Identificando l’origine della traccia se ne individua la provenienza tissutale o la regione corporea dalla quale essa si è prodotta. Questa informazione può essere, da sola, sufficiente a concludere un accertamento, senza necessità di ulteriori esami.

Se l’investigatore ricerca l’autore di una lettera minatoria, ma non ci sono tracce di saliva sulla lettera, l’accertamento biologico è praticamente concluso. Se si sospetta una violenza sessuale in ambito familiare e non siano riscontrate tracce di liquido seminale sugli abiti della vittima, ulteriori accertamenti saranno vani. Profili genetici saranno presumibilmente inutili, perché possono essere avvenuti trasferimenti anche da semplice contatto, essendovi una normale promiscuità familiare in quel contesto.

D’altra parte, l’analista che debba inserire un campione nel flusso di lavoro per ricavare un profilo genetico sarà facilitato nel conoscerne la composizione. Così da applicare quella parte del proprio metodo più adatta allo scopo.

Le tracce, se adeguatamente conservate, possono restare praticamente intatte per molti anni, consentendo quindi di effettuare accertamenti anche riguardo alla loro natura. Una delle caratteristiche più importanti delle tracce biologiche è poi la loro grande solubilità. Del resto non potrebbe essere altrimenti considerando che il corpo umano è costituito da più del 99% di acqua. Questo rende agevole la preparazione dei test per l’identificazione delle tracce: basta scioglierle in acqua [1].

La diagnosi generica si effettua con i test di orientamento, utili per fare una discriminazione iniziale tra una vasta quantità di potenziali matrici. Ambienti molto grandi potranno essere visionati con luci forensi, qualora si ricerchino tracce di sostanze quali liquido seminale, saliva, sudore, impronte. Queste sostanze emettono fluorescenza se illuminate con una sorgente ad alta energia e quindi sono così evidenziate dal substrato su cui sono deposte. L’impiego di occhiali protettivi permette all’osservatore di eliminare quel background di fondo dovuto all’intensità luminosa che renderebbe difficile l’esame visivo.

Per la ricerca di tracce di sostanza ematica, per esempio, le superfici vengono spruzzate con un reagente a base di luminol [2]. In presenza di emoglobina la traccia in esame darà luogo a un’intensa luminescenza, se osservata al buio. La metodica è molto sensibile. Offre il vantaggio di consentire anche analisi successive poiché il luminol e le componenti che formano la miscela di reazione non interferiscono con l’estrazione e tipizzazione del DNA.

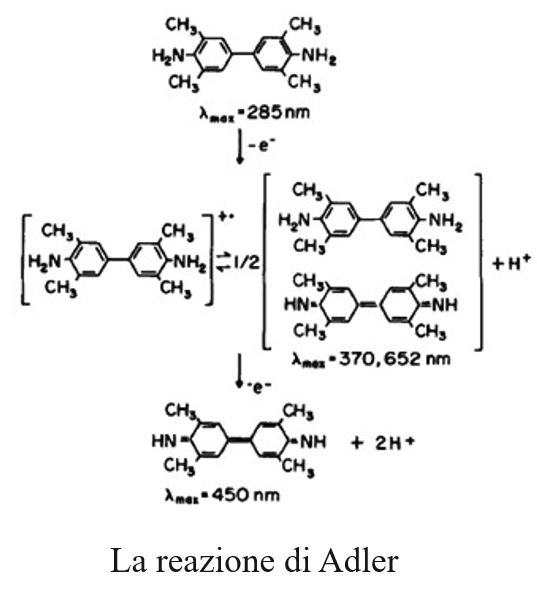

I test di orientamento non danno certezze, ma il numero di falsi negativi è piuttosto limitato e questo ne giustifica ampiamente l’uso. Per esempio, il test di Adler (sensibilità del metodo 1:500.000) è quello che utilizza, in varie versioni – la 3,3’, 5,5’ – tetrametilbenzidina (o TMB). Si usa per la ricerca di sostanza ematica. Sfrutta la caratteristica che allo stato ridotto la sostanza è incolore, ma diventa intensamente celeste, per ossidazione, in presenza di un perossido come l’emoglobina.

Per questo saggio sono noti rarissimi casi di falsi negativi, dovuti alla contemporanea presenza col sangue di sostanze fortemente riducenti. I falsi positivi sono invece frequenti. Sono dovuti alla presenza di ossidanti chimici o sostanze quali il rame e i suoi composti, il nichel, lo iodio, la formalina o perossidasi vegetali.

I test orientativi hanno quindi un’utilità limitata, fornendo soltanto «indizi» dal punto di vista probatorio. Fermarsi a questi accertamenti, utilizzando scorciatoie analitiche, non fa altro che far naufragare la potenziale fonte di prova, con effetti devastanti sull’esito di un accertamento.

Un caso illuminante a questo proposito è stato l’esame biologico effettuato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi nell’omicidio di Garlasco. Il 13 agosto 2007 venne rinvenuta cadavere nel proprio appartamento la fidanzata di Alberto, Chiara Poggi. Tra tutte le fonti di prova raccolte dagli investigatori vi era una bicicletta. Le analisi rilevarono sui pedali la presenza di tracce di sangue umano. Il test del DNA dimostrò trattarsi del profilo genetico della fidanzata, il che associava Alberto all’omicidio.

Sulla base di una relazione preliminare della polizia giudiziaria il pubblico ministero Rosa Muscio chiese l’arresto di Stasi. L’arresto fu convalidato dal giudice delle indagini preliminari il 24 settembre 2007. Il consulente di parte inviò però una relazione nella quale affermava che il test usato per la determinazione della presenza di sangue non era specifico. Si trattava del Combur Test, basato sulla reazione della tetrametilbenzidina.

Dunque si poteva affermare che il DNA sul pedale fosse certamente della vittima (i profili coincidevano), ma non che si trattasse di sangue. Il giorno 28 settembre 2007, appena tre giorni dall’arresto, il GIP di Vigevano Giulia Pravon dispose la liberazione dell’indagato. La fonte di prova, nel frattempo, era stata completamente utilizzata per l’effettuazione del test.

È illuminante, a tal proposito, la lettura delle motivazioni della sentenza di assoluzione di primo grado per Alberto Stasi. «Ora, un test scientifico che abbia un potenziale di conseguimento del risultato ricercato molto alto ma che sconta tale sensibilità con un tasso di inaffidabilità del risultato conseguito altrettanto significativo non può essere adottato come valida base per addivenire a una prova scientifica. Nell’ambito del processo penale è, infatti, imprescindibile adottare un metodo scientifico attraverso cui conseguire un risultato che sottenda certo una previa efficacia analitica, ma che sia nel contempo considerabile, proprio perché conseguito secondo uno standard operativo controllato e condiviso dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico, ragionevolmente sicuro». Anche la sentenza della Corte d’Appello, sezione seconda, n. 49/2010 a tal proposito recita: «Resta ignoto da quale liquido o sostanza biologica provenga il DNA della vittima rinvenuto sui pedali».

Individuata la presunta natura di un campione biologico, il passo successivo richiederà dunque conferme, o smentite, con test più specifici. Molte volte le tecniche disponibili svolgono anche l’ulteriore compito di confermare, in caso di positività, la natura umana del reperto. Sono tecniche concepite prevalentemente su reazioni antigene/anticorpo umano. I target molecolari sono proteine specifiche, di preferenza quelle esclusive di particolari liquidi biologici.

In alcuni casi la diagnosi generica non può essere effettuata. Qualora il materiale biologico di partenza sia misero, come nel caso di piccolissime tracce di sangue, materiale di origine epiteliale, questo accertamento viene omesso. È un modo di procedere corretto, poiché le metodiche di amplificazione utilizzate per lo studio del DNA sono specie-specifiche. Forniscono risultati positivi solo in presenza di DNA umano. Si rinuncia quindi a capire l’origine della traccia: un compromesso possibile, in alcuni casi.

Sono chiamati «test confermativi o di certezza» quelli che danno evidenza della natura di un reperto. Esiste una varietà di tecniche, differenziate a seconda del tipo di materiale, che sfruttano metodi colorimetrici, enzimatici, strumentali. Di grande utilità sono i metodi immunocromatografici che agiscono utilizzando anticorpi specifici immobilizzati in membrane. Tali metodi, distribuiti da ditte specializzate, vengono oggi prodotti specificatamente per accertamenti forensi, vista la grande richiesta del mercato. Alcuni test, nati per accertamenti diagnostici, sono poi comunque impiegati per uso forense. Sono stati adattati mediante una validazione che ne provi la robustezza e l’efficacia anche su diverse tipologie di materiali. Rapidi, di costo contenuto, permettono di analizzare successivamente il reperto per le analisi individuali [4].

Sono molto simili per tipologia ai test di gravidanza o a quelli per il COVID. Ospitano in piccole cassette una membrana sottile sulla quale sono legati gli anticorpi specifici, insieme a un anticorpo di controllo. La traccia dal reperto è solubilizzata con un tampone e quindi caricata da un pozzetto sulla membrana. Qui migrerà per capillarità, facilitata dall’aggiunta di un appropriato tampone di corsa. I risultati vengono letti dopo pochi minuti, dopodiché si procede alla registrazione e alla fotografia per documentarne l’esito.

Anche questi test hanno tuttavia dei limiti. I risultati sono valutati per la comparsa di bande e quindi risentono della soggettività dell’operatore. Non forniscono i campioni negativi e positivi di controllo, sempre inseriti insieme al reperto da testare, un parametro per valutazioni oggettive. Inoltre, falsi negativi possono prodursi a causa di fattori diversi. Tra questi, la presenza di sostanze che interferiscono con la reazione antigene-anticorpo. Composti fortemente basici (lo stesso luminol), o detergenti, spesso presenti mischiati nei campioni forensi, qualora a esempio vi sia stato un tentativo di lavaggio dei materiali che contengano le tracce. Anche l’eccesso di sostanza caricata sulla membrana, noto come hook effect, può determinare reazioni falsamente negative.

I falsi positivi sono particolarmente insidiosi, perché le risposte che emergono da questo genere di accertamenti assumono spesso un elevato valore probatorio. Sono riportati casi falsamente positivi su tamponi post-mortem [5] e dovuti a una vasta gamma di sostanze [6]. Risultati positivi con il test per la semenogelina, ma che non hanno poi condotto a rilevare la presenza di DNA maschile, sono potenziali fautori di contrasti giudiziari. Così è successo nel caso che ha visto condannato Salvatore Parolisi per l’omicidio della moglie Melania Rea.

Dai test confermativi si può passare poi alla cosiddetta «diagnosi di specie». Accertamento che ha progressivamente perduto di contenuto ed è limitato a poche tipologie di reperti, come le formazioni pilifere. L’osservazione al microscopio dei peli permette infatti di capire se questi abbiano o meno origine umana, attraverso certe caratteristiche morfologiche. Un lavoro molto impegnativo, considerando che ciascuno deve essere esaminato singolarmente al microscopio. Questi reperti sono tra l’altro soggetti a effetti elettrostatici: Quando si tenti di prenderli con le pinzette per metterli i provetta richiedono dunque un grande impegno da parte dell’operatore .

Gli operatori non effettuato praticamente più le diagnosi di specie sui reperti forensi. Le tecniche di esame del DNA permettono di fare, esse stesse, un discrimine tra tracce biologiche provenienti da altri organismi viventi: è una delle straordinarie possibilità offerte dalla «reazione a catena della polimerasi».

[1] Le cose si possono complicare quando si tratti di macchie molto vecchie, perché la loro solubilità può essere effettivamente molto ridotta, a causa della fissazione sui substrati. In questi casi si deve ricorrere a dei solventi che aiutino il processo di solubilizzazione.

[2] L.T. Lytle – D.G. Hedgecock, Chemioluminescence in the visualization of forensic bloodstains, in J Forensic Sci (1978)23, 550.

[3] P. Verdú – G. Gisbert, Investigation of bloodstains: false negative results of the benzidine test, in Forensic Sci Int (1995) Jan 30, 85-86.

[4] U. Ricci et al., Applicazione di test immunocromatografici per l’identificazione della natura di tracce biologiche, in Rivista Italiana di Medicina Legale (2009)6.

[5] P. Lunetta – H. Sippel, Positive prostate-specific antigen (PSA) reaction in post-mortem rectal swabs: A cautionary note, in J Forensic Leg Medicine (2009)16, 397-399.

[6] P.J. Hooft – H.P. van de Voorde, Interference of body products, food and products from daily life with the modified zinc test and the acid phosphatase test, in (1994)10/3, 187-196.