La presenza contemporanea di più componenti biologiche su un oggetto è un evento piuttosto frequente, dovuto a diversi fenomeni tra i quali i trasferimenti primari e secondari. Spesso poi le repertazioni sono effettuate in ambienti promiscui e non si può evitare di prelevare tutto ciò che è presente su una cosa. SI generano dunque profili genetici complessi di interpreatazione complicata.

L’esperto della scientifica utilizzerà tamponi certamente DNA-free, inumiditi con soluzione fisiologica o acqua sterili ed esercitando la dovuta frizione sull’arma del delitto che ritiene sia stata impugnata dal malvivente oppure sulla maniglia della porta o sul volante dell’autovettura utilizzata per la fuga, asportando tutto ciò che sugli oggetti è presente. Quindi, escludendo contaminazioni dell’operatore, saranno comunque repertate, oltre alle tracce di colui che ha toccato l’arma, la porta o il volante, anche le tracce che fanno parte della contaminazione ambientale a cui questi oggetti sono stati inevitabilmente esposti [1].

La sensibilità delle tecniche analitiche attuali e in particolare l’introduzione di nuove biochimiche hanno reso i kit di amplificazione capaci di rilevare anche quantitativi di materiale genetico originato da poche cellule, per cui si rilevano anche componenti alleliche di origine incerta, nei profili genetici, presenti nell’ambiente e introdotte da persone che hanno avuto contatti con un oggetto in momenti precedenti all’utilizzo finale. Dunque è piuttosto comune riscontrare profili genetici che divergono da quelli ottenuti da un campione biologico ordinario.

Talvolta più fenomeni biologici possono poi sommarsi, dando origine a macchie miste ma in quantitativi ridotti, producendo vari livelli di complessità. Le condizioni più tipiche riscontrabili sui reperti possono essere comunque ricondotte a due tipologie: le misture e il basso numero di copie.

Profili genetici misti

È praticamente impossibile stabilire, di primo acchito, se una traccia di sangue si sia formata dal sanguinamento di una o più persone, come del resto, in caso positivo, chi tra il sospetto e la vittima abbia sanguinato per primo, né infine se tra i due eventi sia intercorso del tempo.

L’intuizione può essere di aiuto solo in determinate circostanze, quando le misture siano evidenti, come è il caso di capelli o peli imbrattati di sangue oppure nel caso di certi reperti che indichino, per il loro uso, una commistione tra due donatori; il caso tipico è quello dei profilattici usati in episodi di violenzesessuali. In questi casi è possibile applicare delle tecniche preliminari tali da permettere la separazione fisica delle componenti maschile e femminile, semplificando gli accertamenti. Certamente il genetista forense è in grado però di accertare la presenza di tracce miste. I profili genetici generati hanno più forme alleliche ai marcatori autosomici, rispetto alle due attese di origine materna e paterna.

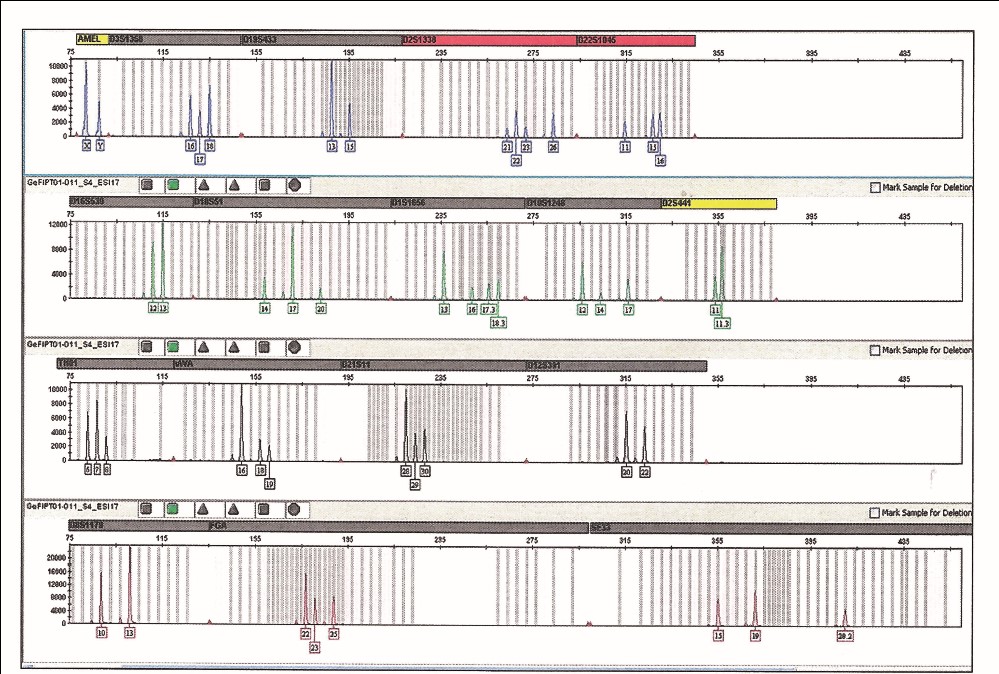

Profilo genetico ottenuto da una traccia biologica mista. In molti marcatori sono presenti più di due alleli, attesi nel caso di un unico contributore. Il locus amelogenina, presenta uno sbilanciamento con il cromosoma X.

Sbilanciamenti sono presenti anche in altri marcatori. Tutte queste caratteristiche indicano la presenza di una traccia mista. Sistema PowerPlex® ESI 17 System.

Il profilo genetico fornisce quindi una rappresentazione esatta, ma statica, descrivendo quali siano le componenti alleliche che formano la traccia, non potendo generalmente distinguere i profili genetici dei donatori che ne hanno contribuito alla formazione.

Ciascuna traccia mista può essere costituita da percentuali variabili di materiale biologico dei contributori. Quando i rapporti sono equilibrati non è scontato identificare le due componenti genetiche che hanno concorso, unendosi, a determinare il profilo misto. Se le percentuali sono molto diverse, però, è possibile descrivere il profilo genetico preponderante.

L’altezza relativa dei picchi dell’elettroferogramma riflette in modo abbastanza accurato la quantità relativa di DNA degli individui donatori nella mistura, e permette di valutare se un determinato picco possa risultare dalla sovrapposizione di alleli provenienti da individui diversi.

Nei casi reali l’osservazione di profili misti avviene in un numero molto elevato di reperti forensi, superiore al 70%.

Il profilo genetico fornisce quindi una rappresentazione esatta, ma statica, descrivendo quali siano le componenti alleliche che formano la traccia, non potendo generalmente distinguere i profili genetici dei donatori che ne hanno contribuito alla formazione.

Ciascuna traccia mista può essere costituita da percentuali variabili di materiale biologico dei contributori. Quando i rapporti sono equilibrati non è scontato identificare le due componenti genetiche che hanno concorso, unendosi, a determinare il profilo misto. Se le percentuali sono molto diverse, però, è possibile descrivere il profilo genetico preponderante.

L’altezza relativa dei picchi dell’elettroferogramma riflette in modo abbastanza accurato la quantità relativa di DNA degli individui donatori nella mistura, e permette di valutare se un determinato picco possa risultare dalla sovrapposizione di alleli provenienti da individui diversi.

Nei casi reali l’osservazione di profili misti avviene in un numero molto elevato di reperti forensi, superiore al 70%.

Raccogliendo queste osservazioni, la norma vieta la trasmissione di profili misti per la cooperazione internazionale, consentendola tuttavia per quelle tracce miste ove sia presente una componente maggioritaria e quando quest’ultima sia superiore di almeno tre volte quella minoritaria. Il risultato analitico deve comunque essere confermato da un secondo esperimento con un altro kit commerciale in cui si deve avere la sovrapposizione di almeno dieci loci (art. 10, comma 5) [2].

Interpretazione delle tracce miste

Lo studio e interpretazione di una traccia mista rappresenta, ancora oggi, una delle più ardite sfide analitiche e spesso vi è la tendenza a trovare scorciatoie giungendo a valutazioni soggettive. «Se tu fai vedere a 10 colleghi il profilo di una traccia mista, probabilmente otterrai dieci interpretazioni diverse» dice Peter Gill, uno dei più valenti scienziati del settore. Per fortuna i lavori di alcuni studiosi e lo sforzo della comunità forense internazionale hanno determinato una svolta in positivo. Esistono infatti linee guida internazionali molto precise per interpretare profili genetici misti [3] e l’ISFG mette a disposizione sul suo sito una serie di programmi utili per l’interpretazione e valutazione statistica delle misture.

Sono stati poi sviluppati metodi computazionali estremamente affidabili che permettono di fornire risposte obiettive. Essi sfruttano degli algoritmi diversi basati essenzialmente su modelli binari, semi-continui o continui, questi ultimi in grado di tener conto delle aree, delle altezze dei picchi e dei fenomeni stocastici quali perdite e aggiunte di alleli[4].

Si elimina dunque la necessità di ricorrere a valutazioni euristiche proprie del Sistema 1 («È così perché lo dico io, sulla base della mia esperienza di esperto!»). Ricorrendo mediante metodi computazionali al solo Sistema 2. «La probabilità che la traccia derivi da vittima e sospetto è maggiore X volte rispetto all’ipotesi che derivi da vittima e uno sconosciuto».

La definizione di «profilo misto» deriva dall’osservazione che, per alcuni marcatori, sono presenti più di due forme alleliche. In questo contesto è particolarmente utile l’impiego dei kit commerciali in composizione multiplex, perché contemporaneamente si può verificare l’assetto per diversi loci.

La valutazione di un profilo misto generato per diversi marcatori può dare indicazioni anche riguardo al numero dei possibili donatori della traccia. Un profilo con cinque forme alleliche a uno o più marcatori, deve essere stato prodotto dal contributo di almeno tre diversi soggetti.

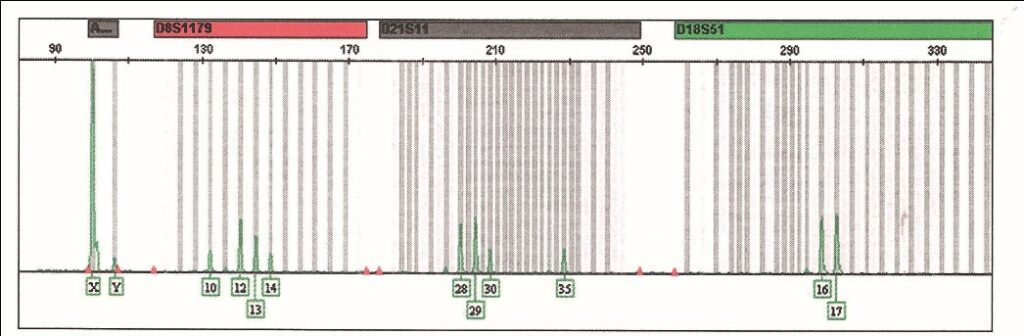

La figura a fianco riporta il risultato analitico per la caratterizzazione di genere e per tre marcatori autosomici, D8S1179, D21S11 e D18S51. Si noterà anche la presenza di un segnale del cromosoma Y. Questo indica trattarsi di una mistura donna-uomo, nella quale l’apporto maschile è minoritario rispetto a quello femminile.

Il compito primario dell’analista è quello di descrivere con esattezza il profilo genetico emerso dall’esame tecnico. Ancor prima di conoscere il genotipo della vittima e, tantomeno, quello dell’indagato.

Le misture cellulari sono estremamente interessanti dal punto di vista investigativo, perché congiungono la simultanea presenza di due o più persone in una medesima traccia. Possono essere molto utili per la comprensione delle dinamiche di un fatto. Ma più di ogni altra evidenza possono condurre a clamorosi errori investigativi, considerando che i meccanismi di trasferimento sono i più vari.

Non è possibile fornire interpretazioni dal punto di vista delle associazioni, in mancanza di studi specifici su un certo tipo di traccia e sulle modalità e i tempi con cui essa si possa essere prodotta. I casi sono praticamente infiniti e, invece, gli studi sperimentali limitati o assenti.

Uno degli scenari più studiati è rappresentato dai prelievi subungueali effettuati a vittime che abbiano subìto aggressioni che ne abbiano cagionato la morte. È possibile generalizzare. Se il profilo DNA di una persona è ritrovato sotto le unghie della vittima, la questione si concentra inevitabilmente su un interrogativo. Il trasferimento può essere associato all’aggressione o esiste una spiegazione alternativa?

Se il sospetto sostiene di non aver avuto mai alcun contatto con la vittima, le possibilità sono limitate a due: il sospetto mente o vi è stata una contaminazione del reperto. È tuttavia frequente che il sospetto conosca la vittima con la quale è probabile abbia avuto qualche contatto nei giorni precedenti. In questo caso lo scenario dovrebbe considerare che vi sia stato un trasferimento senza violenza tra vittima e sospetto (innocent cross-transfer). Ciò può giustificare la persistenza del DNA sotto le unghie. Tutte queste possibilità sono state valutate in letteratura a seguito di una casistica ampia nella quale sono stati raccolti ed elaborati dati statistici.

È perciò possibile, per queste tipologie di casi, costruire dei modelli probabilistici da applicare al caso specifico. In generale si può dire che il materiale genetico viene trasferito con maggior efficacia nel caso vi sia un trasferimento attivo. La sua persistenza può durare per diverse ore, con un decadimento progressivo nella qualità dei profili determinati [5].

Queste analisi sono particolarmente utili anche ricercando profili genetici nelle superfici palmari delle mani e delle dita negli esami post-mortem. Si possono così identificare persone che abbiano avuto contatto con la vittima prima del decesso, specialmente quando non vi siano segni di violenza[6]. Va notato però che i contatti occasionali che non hanno nulla a che fare con comportamenti violenti evono essere considerati. Si trova più DNA nelle mani degli uomini che in quelle delle donne. Questo potrebbe essere dovuto a una maggiore propensione delle seconde a una migliore igiene personale, con lavaggi più frequenti delle mani.

Alcuni di questi studi mostrano chiaramente che sulla superfice della pelle si rinvengono non solo cellule della pelle, ma anche tipi cellulari inaspettati. Tra questi sangue e saliva, la cui origine può essere solo in parte spiegata come contributo dallo stesso donatore. Quindi, in definitiva, la fonte originaria di un touch DNA è ancora oggetto di dibattito. Non è possibile applicare una teoria univoca per questi casi, essendo le possibilità di contatti promiscui nella vita quotidiana praticamente infiniti, compresi i trasferimenti secondari. Potrebbe essere particolarmente interessante approfondire gli studi su questa tipologia di reperti, perché quelli attuali sono pochi e scarsamente riproducibili. La materia del touch DNA, considerando la particolarità dei profili generati, si colloca come intermedia tra i profili misti e quelli con basso numero di copie.

[1] M.H. Toothman et al., Characterization of human DNA in environmental samples, in Forensic Sci Int (2008)10, 7-15.

[2] «È vietata la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili. Nel caso di commistioni di più profili del DNA dove è distinguibile, in modo quantitativo a partire dall’altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è trasmessa al secondo livello della Banca dati la sola componente maggioritaria. Il profilo del DNA di quest’ultima componente deve essere riconducibile ad un individuo, quantitativamente la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno 3 volte alla componente minoritaria e il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci».

[3] P. Gill et al., DNA commission of the International Society of Forensic Genetics: Recommendations on the interpretation of mixtures, in Forensic Sci Int (2006)160, 90-101.

[4] Cf. H. Haned et al., Validation of probabilistic genotyping software for use in forensic DNA casework: Definitions and illustrations, in Sci Justice (2016)56/2, 104-108; L. Prieto et al., Euroforgen-NoE collaborative exercise on LRmix to demonstrate standardization of the interpretation of complex DNA profiles, in Forensic Sci Int Genet (2014)9, 47-54.

[5] P. Gill, Misleading DNA evidence, Academic Press 2014, 67-80.

[6] D. Lacerenza et al., A molecular exploration of human DNA/RNA co-extracted from the palmar surface of the hands and fingers, in Forensic Sci Int Genet (2016)22, 44-53.