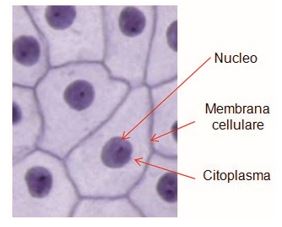

Dal punto di vista microscopico, ogni cellula è separata dall’ambiente circostante da una membrana, detta plasmatica, che serve a contenere il materiale interno, proteggendolo. È attraverso questa membrana che avviene tutta una serie di scambi energetici fondamentali per la sopravvivenza. Dentro la cellula si trova una sostanza acquosa di aspetto gelatinoso, detta citoplasma, che la riempie determinandone il volume e all’interno della quale si trova una serie di organuli con funzione diversa, tra cui il nucleo presente praticamente in tutte le cellule e una quantità variabile di mitocondri.

5.2.1. Citoplasma della cellula

Nella parte fluida del citoplasma si ha una concentrazione relativamente alta di proteine ed enzimi; si stima ve ne siano circa 100 milioni attive, prodotte da alcuni organuli contenuti nella cellula stessa. Parte di queste sostanze resta all’interno della cellula e parte è secreta per poi essere distribuita nei vari comparti dell’organismo. Alcune proteine sono ubiquitarie, nel senso che si ritrovano in tutti i tessuti dell’organismo, altre invece sono confinate in alcuni distretti e, per questo, particolarmente utili per l’identificazione dell’origine di un reperto biologico. Individuare marker specifici per i diversi tipi cellulari consente di risolvere molti interrogativi riguardo all’origine biologica di un reperto. I seguenti sono tra i più noti:

Amilasi: le α-amilasi sono enzimi appartenenti alla classe delle idrolasi, che agiscono in modo casuale su amido, glicogeno e molecole correlate, trasformandoli in zuccheri semplici. Prodotte nelle ghiandole salivari, nel pancreas, nelle ghiandole parotidee e anche nel fegato, nell’intestino tenue e nei reni, sono di origine sia vegetale che animale. Sono presenti nella saliva oltre che nelle lacrime, nel sudore, nel latte materno, nel liquido amniotico, nei testicoli, nei polmoni. La loro identificazione rappresenta quindi un test orientativo, in particolare per verificare se un reperto possa contenere tracce di saliva o cellule epiteliali. Queste sono normalmente presenti insieme al sudore che di per sé, invece, è un liquido acellulare.

- Amilasi salivare: detta anche ptialina, rappresenta l’enzima specifico secreto dalle ghiandole salivari che metabolizza nella bocca i carboidrati in residui di maltosio. Poiché si tratta di un secreto delle ghiandole salivari umane, la sua identificazione consente di accertare se un reperto contenga tracce di saliva umana. Un test di questo tipo viene detto «specifico», perché è appunto indirizzato all’identificazione di una determinata proteina.

- Emoglobina (Hb): è una proteina solubile di colore rosso, responsabile del trasporto di ossigeno e presente nei globuli rossi. Contiene al proprio interno ioni ferro e sono proprio questi i marcatori che generalmente sono identificati attraverso i numerosi saggi orientativi utilizzati per effettuare la diagnosi di natura. Molto diffusa nel regno animale, si trova nel sangue di tutti i vertebrati e, saltuariamente, di alcuni invertebrati.

- Glicoforina A: si tratta di una delle più importanti glicoforine, un gruppo di proteine integrali presenti sulla membrana plasmatica dei globuli rossi. Praticamente esclusiva di queste cellule, la sua identificazione consente di fare diagnosi circa la presenza di sostanza ematica.

- Fosfatasi alcalina prostatica (PAP): fa parte di una serie di enzimi eterogenei, presente in grande quantità nella prostata e quindi nel liquido seminale. È tuttavia presente anche nel sangue, nella saliva, nelle urine e nelle secrezioni vaginali, sia pure in concentrazioni minori. La sua ricerca può costituire un metodo orientativo per l’identificazione del liquido seminale.

- Antigene prostatico specifico (PSA): si tratta di un’idrolasi prodotta dalla prostata che ha la funzione di mantenere liquido il seme dopo l’eiaculazione. Anche questo enzima, in quantità 50-100 volte inferiore, può essere riscontrato nel sangue, nella saliva, nelle urine e nelle secrezioni vaginali e viene molto utilizzato per l’identificazione di reperti che si presume contengano liquido seminale.

- Semenogelina (Sg): sostanza secreta dalle vescicole seminali nell’uomo, presente in minime tracce anche in altri distretti (muscoli, reni, colon, tessuti tumorali). È considerata a oggi il marcatore di scelta per identificare tracce che si presume contengano liquido seminale.

5.2.2. Nucleo cellulare

All’interno di quasi tutte le cellule è presente un grande compartimento intracellulare, protetto da una doppia membrana, all’interno del quale si trova il patrimonio genetico, sotto forma di acido desossiribonucleico, in acronimo D.N.A. La maggior parte delle cellule ha un solo nucleo, mentre solo poche ne sono prive, per esempio gli eritrociti o globuli rossi.

Per inciso, quando si determina un profilo genetico da una macchia di sangue si procede all’estrazione dell’intera matrice, senza suddividere le varie componenti cellulari. Così il DNA ottenuto viene effettivamente estratto dalle cellule che lo contengono, quelle nucleate, leucociti o globuli bianchi e non certo dai globuli rossi e piastrine, che hanno funzioni diverse e non contengono materiale genetico.

Il nucleo rappresenta pertanto lo scrigno all’interno del quale la cellula gelosamente custodisce la propria memoria e quella dell’individuo che la ospita. Qui infatti si trovano scolpite in particolari molecole, gli acidi nucleici, la storia, i progressi evolutivi e tutte le specifiche, come un libretto di istruzioni ben dettagliato perché la vita possa perpetuarsi.

5.2.3. Mitocondri

Ogni cellula contiene un numero variabile di questi organuli, da 2.000 a 10.000 a seconda che l’attività metabolica sia più o meno intensa. La funzione dei mitocondri è infatti quella di produrre e immagazzinare energia mediante la trasformazione di molecole chimiche. Le loro dimensioni variano tra 0,5 e 3 μm e sono protetti dal citoplasma da una serie di membrane, interne ed esterne, con funzioni diverse.

Sono particolarmente interessanti per i genetisti, non solo quelli forensi, perché contengono molte molecole di un proprio materiale genetico, un DNA diverso da quello contenuto nella cellula ospite. La loro abbondanza per cellula permette di identificare profili genetici su campioni molto degradati o che contengano poco materiale nucleare, come per esempio capelli senza bulbo pilifero.

I mitocondri sono abbondanti nella cellula uovo femminile, ma praticamente assenti nello spermatozoo. Vengono quindi ereditati esclusivamente attraverso la linea materna per cui ciascuno di noi possiede solo mitocondri della propria madre.