Con tutto il progresso che è stato fatto nel settore della criminalistica, un attento esame dimostra che per molti settori i progressi sono stati più tecnici che fondamentali, più pratici che teorici, più temporanei che permanenti. Molte persone possono identificare una particolare arma che ha esploso un proiettile, ma pochi, se ne esiste qualcuno, possono affermare una singola fondamentale teoria sulle armi da fuoco. Le persone che esaminano documenti costantemente identificano la scrittura, ma una classe con principianti che segua gli studi di queste stesse persone troverebbe difficile distinguere i principi di base applicati. In breve, nel settore nella criminalistica c’è una mancanza seria di teorie e principi di base, in contrapposizione all’assortimento enorme delle procedure effettive applicate.

Paul Leland Kirk (1963)

Un altro aspetto rilevante in criminalistica è quello della scelta del metodo di analisi.

Nonostante molti anni siano trascorsi dall’osservazione di P. Kirk, si tratta di un’osservazione ancora attuale, che vale anche per il settore della genetica forense, dove non esiste alcun metodo analitico internazionale redatto secondo la normativa ISO.

Un ulteriore aspetto estremamente importante, collegato al precedente, riguarda la validità di un test scientifico, considerando che sono ovviamente preferibili quegli accertamenti che diano dei risultati misurabili, magari anche di tipo quantitativo. Molto spesso nella pratica si fa in realtà riferimento a valutazioni di carattere esperienziale, più che a veri e propri calcoli matematici, basandosi sulla rarità dei caratteri osservati, se possibile, ma anche sull’induzione come si è visto per i fiocchi di neve. Un approccio più accurato richiede necessariamente l’utilizzo di modelli matematici, tra i quali quello più conosciuto è il teorema di Bayes, così chiamato dal nome dal suo ideatore Thomas Bayes, matematico, teologo e ministro britannico (1702–1761). Si tratta di un approccio all’inferenza statistica in cui le probabilità non sono interpretate come frequenze, proporzioni o concetti analoghi, ma piuttosto come livelli di fiducia nel verificarsi di un dato evento.

Nella sua forma più semplice questo enunciato è un calcolo di probabilità dato da:

Probabilità a posteriori = Probabilità a priori × rapporto di verosimiglianza

La probabilità calcolata è quindi una probabilità a posteriori, in grado di unire sia il risultato quantitativo della prova (DNA, impronte, balistica, ecc.), sia tutte le altre informazioni che non hanno niente a che fare con la prova tecnica effettuata (per es. prove testimoniali e circostanziali). Queste ultime vengono raccolte nella cosiddetta probabilità a priori, la valutazione delle quali spetta a chi promuove la richiesta (l’investigatore, l’avvocato, il giudice), non a colui che effettua la prova tecnica.

La possibilità di usare modelli frequentisti o quantitativi per esprimere un’evidenza di carattere forense, permette dunque di utilizzare interpretazioni dotate di una certa oggettività ed è anche per questo motivo che impronte digitali e DNA sono le fonti di prova certamente più affidabili.

Tentativi di misurare l’evidenza scientifica per l’identificazione erano stati compiuti fin dal secolo scorso, per le misurazioni antropometriche, attraverso il bertillonage o portrait parle. Secondo Bertillon era possibile individuare 11 parti del corpo che potevano essere misurate e, per ciascuna, la probabilità che due individui avessero le stesse caratteristiche era 1/4. Quindi, per esempio, che due persone avessero stessa altezza e stessa circonferenza cranica ricorreva ogni 16 persone. E così via. La probabilità che due individui avessero in comune tutte le 11 caratteristiche era dunque (1/4)11 = 1 su 4.191.304.

Questo metodo fu ben presto applicato anche alle impronte digitali, con il postulato che effettivamente mai la natura si ripete e quindi moltiplicando tra loro due eventi indipendenti, la possibilità ultima di ottenere due valori assolutamente identici è un limite che tende a zero. È un metodo che si applica ancora oggi. L’esperto esamina per prima cosa l’impronta digitale o palmare, dopo che essa è stata esaltata o apposta sul cartellino, individuando i punti caratteristici come incroci di linea, isolotti, punti ecc. (vedi foto a fianco):

I confronti giudiziari saranno caratterizzati poi dalla ricerca degli stessi punti in un’impronta in comparazione, proveniente generalmente da un soggetto conosciuto.

L’operazione di individuazione delle minuzie, però, è quella fondamentale. Il giudizio di utilità di un frammento digitale deriva proprio dal numero di caratteristiche che si riesce a individuare in un’impronta. Questo ancor prima di procedere al confronto.

La giurisprudenza italiana ha affermato, ormai da tempo, il principio secondo il quale se due impronte digitali presentano almeno 16-17 punti uguali per forma e posizione, sono attribuibili allo stesso individuo[1]. La sentenza della Suprema Corte deriva proprio dagli studi di Balthazard, formulati agli inizi del ’900.

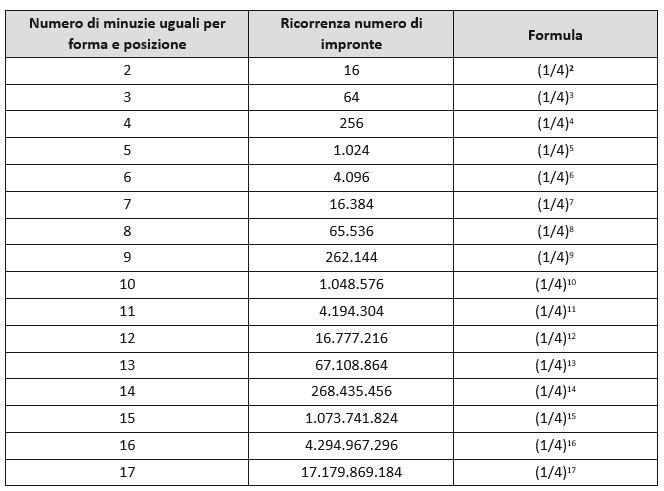

Lo studioso prendeva in considerazione solo quattro tipi di minuzie. Le biforcazioni verso l’alto e verso il basso, le interruzioni verso l’alto e verso il basso, indubbiamente le più ricorrenti. E asseriva che, per ciascuna impronta, era possibile individuare un centinaio di tali punti. Da ciò conseguiva una potenza base 4 con 100 quale esponente. Con la formula (1/4)n dove n individuava il numero di corrispondenze tra due impronte.

In questo modo si otteneva la probabilità di reperire figure con egual numero di punti caratteristici. Due punti uguali possono essere reperiti su 16 impronte, 4 punti su 256 dermatoglifi, così come riassunto nella tabella

[1] Cf. Corte Suprema di Cassazione, sez. II, sentenza del 14-11-1959 n. 2559; sez. II, sentenza del 3-02-1971 n. 01155; sez. II, sentenza del 13-10-1982, n. 09051: «omissis… rivelata una corrispondenza di almeno quattordici, quindici punti d’identità»; sez II, sentenza del 13-11-1985 n. 10567; sez. II, sentenza del 14-01-1986 n. 00234; sez. IV, sentenza del 22-03-1989 n. 04254: «omissis… sussistono almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione».

Questo modo di valutare l’evidenza sulle impronte papillari si è affermato nel tempo. E’ oggi accettato e condiviso come metodo identificativo dalla giurisprudenza di tutto il mondo.

Qualcosa di molto simile avviene anche per i profili del DNA. E’ possibile identificare differenze biologiche tra individui all’interno di tratti genetici detti «marcatori» o «polimorfismi», studiati nelle popolazioni. Già dai primi studi sono risultati estremamente informativi e in grado di individualizzare con certezza campioni e reperti in base alla rarità delle varianti osservate.